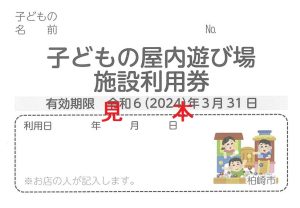

新潟県内の場合

県内他市町村の委託医療機関で受ける場合は、無料で接種できます。

専用の接種券が医療機関にありますが、柏崎市の接種券・予診票も必ずお持ちください。

新潟県外の場合

里帰り出産などの理由で、やむなく県外の医療機関で接種を受ける場合、接種費用は有料ですが、接種後の申請により規定範囲内で接種にかかった費用を払い戻します。

ただし、事前に医療機関宛の接種依頼書の発行を受けた方が対象です。

※依頼書の発行には数日かかりますので、接種予定日のおおよそ2週間前までに子育て支援課家庭支援係にご連絡ください。

問 子育て支援課家庭支援係 TEL20-4215 FAX20-4201